三田子育延命地蔵尊

所在地

三田3-3-3(地蔵通り)

三田子育延命地蔵尊由来記

三田の子育延命地蔵尊の縁日は、昭和の初めごろは大変賑やかで、夏は植木市が、地蔵通りから道が魚らん坂下の方に曲ってからも続いて、秋は霧の這う夜の街に、カーバイトの灯があやしく光っていたものでした。

現在の高輪から伊皿子を通り当地に到る、補助14号線は江戸の以前より鎌倉街道として人々の住き来で賑わった処ですが、その街道が三田通りに入る少し手前、現在の三田地蔵通りの三叉路の一角に、古老の言い伝えによりますと、江戸の初期頃よりお地蔵様が道標のようにあって、子育て、延命の霊験があらたかであったと聞いております。

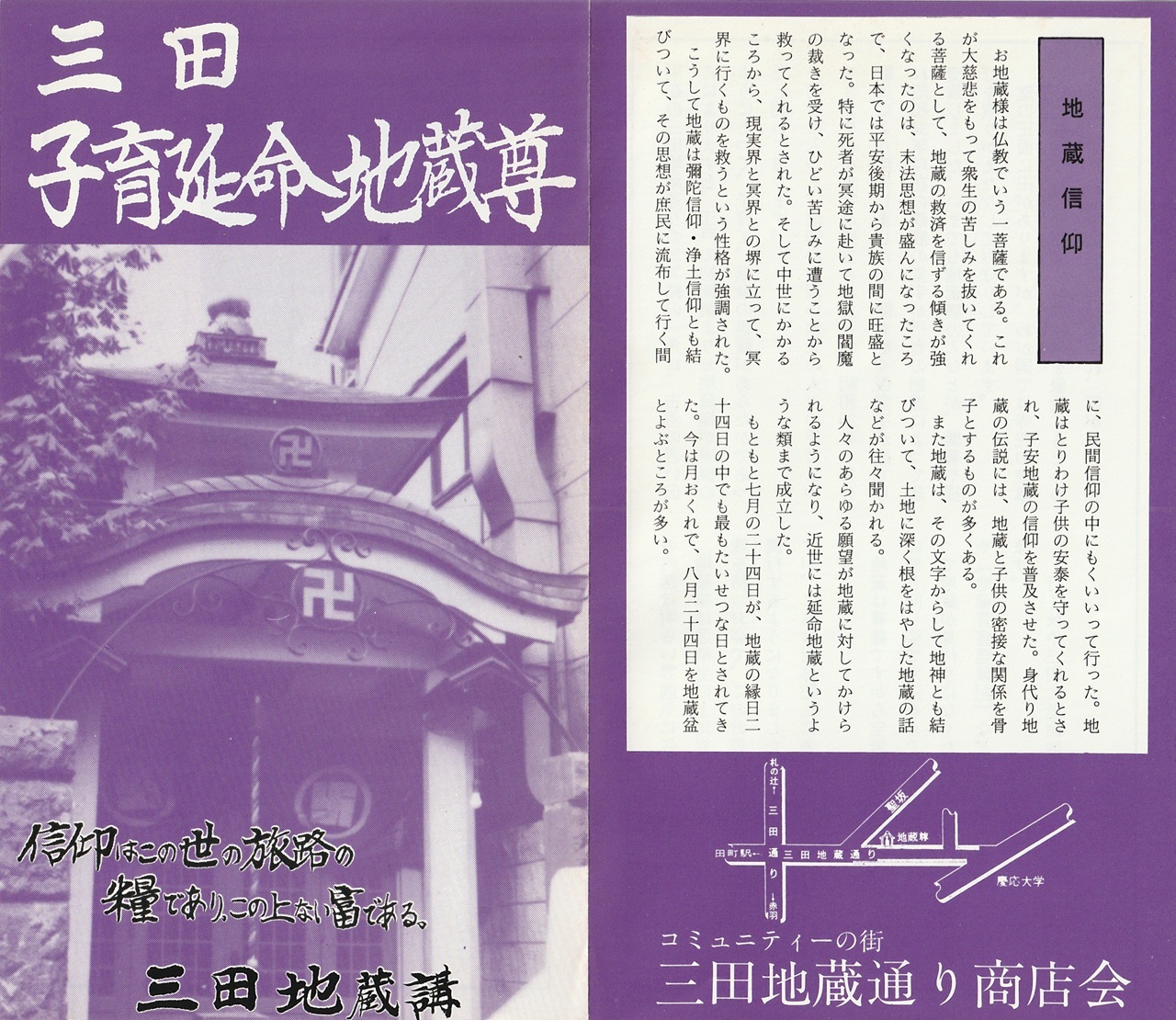

明治に入って、信仰心の深い地元の人々の手によってささやかな堂宇が建立されました。昭和20年5月の戦災により焼失しましたが、間もなく仮堂宇が建てられ昭和34年現在の鉄筋の堂宇が信者の勧進によって落慶致しました。いまでも地蔵講の人びとが、紫幕や提灯を取りかえたりしてお守りしています。

堂の正面に卍がありますが、わが国では寺院の紋章として用いられ、梵語で仏教の輪廻を象徴するといわれます。中央には多燈形燭台が置かれ、灯が点った堂の内部は明るい雰囲気に包まれています。

地蔵尊は蓮華坐の上に立ち、右手に錫杖、左手に宝珠を持つお姿で、このお姿は鎌倉時代の終りごろから流行するようになりました。ひたいには白毫(びゃくごう)がありますが、これは阿弥陀仏に多く石の地蔵では珍しいお姿です。

地蔵は菩薩ですから宝冠を戴く姿なのですが、行脚の僧と同じ姿で六道をめぐって衆生を救済します。従って地蔵が身代りになったという話が「今昔物語集」や「地蔵菩薩霊験記」などによって広く伝えられています。

地蔵信仰

お地蔵様は仏教でいう一菩薩である。これが大慈悲をもって衆生の苦しみを抜いてくれる菩薩として、地蔵の救済を信ずる傾きが強くなったのは、末法思想が盛んになったころで、日本では平安後期から貴族の間に旺盛となった。特に死者が冥途に赴いて地獄の閻魔の裁きを受け、ひどい苦しみに遭うことから救ってくれるとされた。そして中世にかかるころから、現実界と冥界との堺に立って、冥界に行くものを救うという性格が強調された。

こうして地蔵は彌陀信仰・浄土信仰とも結びついて、その思想が庶民に流布して行く間に、民間信仰の中にもくいいって行った。地蔵はとりわけ子供の安泰を守ってくれるとされ、子安地蔵の信仰を普及させた。身代り地蔵の伝説には、地蔵と子供の密接な関係を骨子とするものが多くある。

また地蔵は、その文字からして地神とも結びついて、土地に深く根をはやした地蔵の話などが往々聞かれる。

人々のあらゆる願望が地蔵に対してかけられるようになり、近世には延命地蔵というような類まで成立した。

もともと7月の24日が、地蔵の縁日24日の中でも最もたいせつな日とされてきた。今は月おくれで、8月24日を地蔵盆とよぶところが多い。

聖坂(ひじりざか・竹芝の坂)

所在地

三田4丁目の13、14番と15番の境から、3丁目の3番と4番の境を下る坂です。

桜田通りと第一京浜国道の中間に位置する坂で、地下鉄都営浅草線「三田駅」から徒歩約4分、JP「田町駅」から第一京浜国道を横断し徒歩6分ほどで坂下に出ます。

特徴

幅員10~12メートルのスロープで、途中で折れ曲がっており、坂路が長く、上半分はやや急な坂です。

この折れた部分から下半分は小規模の建物が多く、逆に上半分は大規模な建物が多いです。両側に歩道が整備され、建物も新築の建物が多く、街路樹はなくスッキリとした感じがこの坂の特徴です。

折れ曲がった部分から北西に「潮見坂」があります。

由来

かつてこの辺に「高野聖」が住んでいた、あるいは聖商人の旅宿があったといわれ、高野聖の開いた坂と言われています。

別名「非知(ひじり)坂」「竹芝の坂」とも呼ばれています。

高野聖とは、高野山に所属していた僧が、本山の観念的な思想を不満として旅僧となり、諸国を歩いた行動派の呼称です。

後に、布類やその他の物資を負って行商するものが多く、それらを聖商人と呼びました。

また、かつてこの周辺は「聖坂町」と呼ばれていました。

周辺の状況

屈折部分にある「潮見坂」からは、かつて海が見えていたと言います。潮見坂を上り「普通士学園」を左に進むとやがて「蛇坂」に出ます。

聖坂の屈折部分には「阿含宗関東別院」があり、坂下からはこの建物が正面に見えます。

周辺は学校、宗教施設、マンションが多く、上半分の西側には小さな「亀塚稲荷神社」があり、境内には港区指定文化財の「弥陀種子板碑」が3基あります。

港区で現存しているものでは最古の板碑です。

亀塚稲荷神社よりさらに上の西側には「クウェート大使館」と「区立三田中学校」が隣接して建っています。

坂を上ると、坂上には「区立亀塚公園」があり一休みできます。

さらに進むと西側に「幽霊坂」があります。

綱の手引坂(小山坂・姥坂)

所在地

「桜田通り」から、三田1丁目と三田2丁目との間を西側に上る坂です。

都立三田高等学校、区立赤羽小学校の脇を上ります。

坂上には「東京簡易保険事務センター」(現在は解体済み)および「三井倶楽部」があり、さらに進むと「オーストラリア大使館」があります。

この周辺は「日向坂」の坂上でもあり、日向坂を下ると「二の橋」および「二の橋交差点」に出ます。

特徴

幅員10メートル程度の穏やかな勾配のスロープで、長い直線上の坂です。

非常に緩やかな勾配のため、どのあたりから坂が始まっているのかわからない坂で、幅員は広いですが途中で変化しています。

歩道は両側が整備されている場所とされていない場所があり、街路樹はありません。

勾配が極めて緩やかで、知らず知らずのうちに上っている坂であるところが特徴です。

由来

坂名は、この地が「渡辺綱」の出生の地であるとの説に由来しています。別名「小山坂」「姥坂」などと呼ばれます。

小山坂とはよく言われていますが、これはこの地が旧三田小山町であったからです。

周辺の状況

「桜田通り」の「三田国際ビルディング」の脇から入る坂です。

坂上には、近代建築をそのまま活用し、三田台郵便局としても使われている「東京簡易保険事務センター」(現在は解体済み)、そして「三井倶楽部」があり、一昔前の趣を味わえます。

その反面、現代的な「オーストラリア大使館」があり、新旧の建築を見ることができます。

坂上をさらに西に進むと「日向坂」が下っています。この坂は幅員が広く急勾配です。

日向坂の向うには古川が流れ「二の橋」がかかっています。その上には高速2号目黒線が通っています。

日向坂上から綱の手引坂をみると、長い緩やかな下り坂がどこまでも続いて いるように見えます。