時代背景

平安時代の御田郷

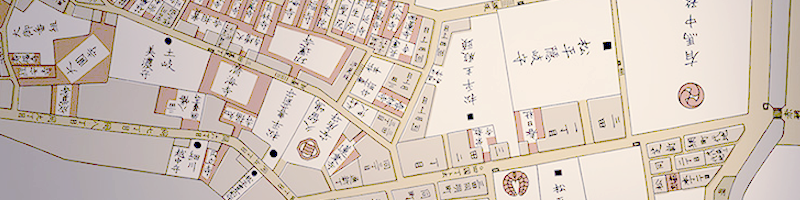

『三田は平安時代の御田郷の名を継いで来たもので、室町時代の頃より三田村と唱えられた地方です。 田園として開けたのは相当古いことと思われます。 江戸時代に入っては、その初期のうちに旧来の若干の寺社に加えて武家の邸宅が増えはじめ、次第に町人も来住する様になって町屋が形成されて行きました。 もっとも文政年間(1818~1830)には、まだ数十軒百姓家が残っていたといい、 四丁目の間、慶応義塾大学南正門の向かい側辺りにあった芝伊皿子明下町は町奉行、代官両支配でした。 市街は三田一、二丁目東部、通りに添って西側からできはじめ、三丁目の通りの西側四丁目の通り (当時は慶応義塾の南側切通しはなく、三丁目の商店街から消防署のところへ通ずる道)の両側におよんだもののようです。 これらは地勢的に言えば台地と平地との境め、あるいは台地を越え、または上がって行く通路に当たる場所です。

寛文2年(1663)~

寛文2年(1663)すでに完全に市街地を構成しており、その年の江戸府内の拡張に他の三田諸町とともに、三田一、二、三、四丁目として町奉行支配となりました。 三田三丁目の南部は元禄10年(1697)頃、一時麻布永坂町百姓町屋代地であった事もありますが、おおむね小役人の家宅であり、幕末にはその西側は松平石見守の下屋敷となっていました。 寺社地としては春日社が古くより慶応義塾正門側にあり、南のところの常教寺、四丁目の南角に春林寺、西南部に長運寺などあり、春日社と常教寺は通りに面して門前町屋をもっていました。

寛政(1786~1801)以前

寛政(1786~1801)以前の岡場所と言う三田の三角は、三丁目の三差路(三ツ俣と俗称)のところとも言いますが、横新町らしいです。 なお、四丁目の中ほど長運寺前の坂を安全寺坂(あるいはなまって安珍坂、安楽寺坂)と言いましたが、長運寺の所に安全寺があったからです。

明治2年(1869)~

明治2年、三田春日門前を一丁目と言う様に改称し、5年には四丁目は芝伊皿子明下町を合併して、大体今の慶南町会の形ができたと言われています。 維新後は武家屋敷の荒廃がひどく、ことに島原藩邸はひどく稲荷山(慶大内)の辺りには、熊笹が生茂り、その薮の中で雉子が卵を生み、深夜には狐が出るという程でした。 明治4年、ここに慶応義塾が置かれて以来、付近の町は義塾と共に発展してきたと言っても過言ではありません。 旧電車通りは付近の日用品の需要を満たす小売店が多いですが、書店、食堂、喫茶店、文房具店、帽子店などはもちろんここに集る「若き血燃ゆる」学生たちを御得意とする店です。 慶南町会の表通り(子育て地蔵があるので地蔵通りと言う)は小売商店街を成し、背後は主に住宅となっています。 慶応義塾の新正門(昭和33年新開)のある通りは、昭和10年以後になって大学構内の南辺の道路として作られました。

昭和18年(1943)6月~

四丁目町域に毘沙門横町があったと言いますが、位置由来ははっきりしていません。

三田一、二、三、四丁目とあるのは、住居標示改更以前の名称を用い爾来三丁目町会、四丁目町会(前身はそれぞれ睦会、旭会と称した)として、

夫々代々の町会長を中心にひたすら町の発展の為に努力してこられましたが、戦争の激しくなった昭和18年6月、市制町村制の改正により都政が実施され、

両町は合併し、生活物資の配給等、戦前体制の時代となりました。

昭和20年(1945)8月~

昭和20年(1945)8月、太平洋戦争が終結しましたが、当時町会はその大半を灰尽に帰し、また組織そのものも占領軍の命令によって解体させられました。 住民一同途方に暮れていた昭和21年全国的な食糧不足と共に発疹チプスが大流行し、大量のDDTを散布したのもすでに遠い記憶です。 この様な状態であったため、保健衛生の面から伝染病の予防の必要が生じました。 併せて保健所法の改正に伴い、末端伝達機関として熱意のある町の方々が中心となって検討された結果、 昭和23年4月、焼土の復興の中に新しい町会の前身である三田南衛生組合が発足したのであります。 当時の会員196名、会費は月額10~30円程度だったそうです。 功運町の石山先生の御協力を得て伝染病の予防に当たりましたが、この組合も残念ながら認められず、9月には解体を命ぜられました。

昭和24年(1949)夏

その後、日米間の調和の気運も高まり、折から町の復興も次第に進み、住民の間に慶弔の事、外部との渉外等の問題を通して、自治体設立の声も上がってきました。 そこで町の事に御理解の深い仲野友平氏を中心に多くの方々の熱意により、昭和24年夏、三田三、四丁目協助会なるものが発足し、初代会長に仲野氏が推され、就任しました。 講和条約締結後は、正式に三田三、四丁目町会として認められ、慶南町会の今日に到る迄、歴代会長を中心に会員一同、町の発展に努力いたしてまいりました。

昭和30年(1955)~

その間にありまして、昭和30年には町会規約が制定され、会旗も新調され、また、43年7月には住居標示も新しくなり、町名も三田慶南町会と改まり、 小委員会(15名)の努力により、修正規約が総会に於いて承認されました。 その後、三田地域の利便性から順次オフイスビル、マンション等の中・小のビル化が進み、街の様子も変化し始めました。

昭和61年(1986)~

昭和61年には、この流れの中、三田地蔵通りのカラー舗装化が図られました。 町のシンボルである三田地蔵堂も地域関係者のご努力により鉄骨2階建に一新され、崇拝者の参詣が多くなりました。 また、町会防災備品・商店会備品・祭礼諸道具・大神輿・小神輿・山車等、諸道具を収納いたしました。 この間、三田通りの拡幅事業の進展に伴い、土地の急騰が始まり多くの会員が町会を離れる結果となり、町の衰退が懸念されましたが、 町を愛する多くの方の熱意により、念願であった大神輿の新造が計画され、町会員始め、関係者の御奉納、御寄付により平成13年8月完成を見るに至りました。 また、小神輿も大修理を行い、新品同様になり、現在も三田春日神社御祭礼には渡御巡幸を行い、行事に華を添えております。

三田地蔵通り・お地蔵様・地蔵堂

現在作成中です。

歴代会長年表

| 昭和25年 (1950年) | 仲野 友平 |

|---|---|

| 昭和26年 (1951年) | 中島 隆一 |

| 昭和27年 (1952年) | 大野 吉太郎 |

| 昭和28年 (1953年) | 箕浦 良輔 |

| 昭和29年 (1954年) | 橋本 常吉 |

| 昭和30年 (1955年) | 稲葉 万七 |

| 昭和31年 (1956年) | 大山 仙太郎 |

| 昭和32年~昭和34年 (1957~1959年) | 石原 治雄 |

| 昭和35年~昭和36年 (1960~1961年) | 大木 益雄 |

| 昭和37年~昭和38年 (1962~1963年) | 岸本 栄一 |

| 昭和39年~昭和40年 (1964~1965年) | 井上 省三 |

| 昭和41年~昭和42年 (1966~1967年) | 竹内 太市郎 |

| 昭和43年~昭和44年 (1968~1969年) | 山田 国太郎 |

| 昭和45年~昭和46年 (1970~1971年) | 堀越 実平 |

| 昭和47年~昭和48年 (1972~1973年) | 北村 彦吉 |

| 昭和49年~昭和51年 (1974~1976年) | 菅谷 一夫 |

| 昭和52年~昭和58年 (1977~1983年) | 佐野 健 |

| 昭和59年~平成04年 (1984~1992年) | 田村 利一 |

| 平成05年~平成09年 (1993~1997年) | 瀬川 兼太郎 |

| 平成10年~平成12年 (1998~2000年) | 杉浦 晴一郎 |

| 平成13年 (2001年) | 清野 一之 |

| 平成14年~平成28年 (2002~2016年) | 渡邊 勝 |

| 平成29年~ (2017~) | 岸本 鐵夫 |